|

Adolfo Carreto Hernández (La Zarza 1944 - Caracas 2008) |

|

|

|

|

|

( Periódicamente se irán añadiendo los distintos apartados. En rojo, los añadidos después de su fallecimiento ) |

|

|

Ese águila majestuosa, realmente majestuosa, de ahí el nombre de águila real, es mía desde que nací, desde que la vi, yo mojándome los pies en las ribereñas aguas del Duero, en las arribes, y ella planeando entre los picachos de lado y lado. Ese águila real, del mismo color de la piedra donde anida, es mía desde que desperté al embrujo de las Arribes. Salamanca y Portugal de por medio. Agua del Duero en el fondo, cielo azulosamente claro en el cielo. Ese águila que va y viene casi sin aletear, extendiéndose cuan ancha es, es mía desde que me hicieron ser de donde soy, esto es, de un tiempo tan remoto que casi es el principio del tiempo.

La llaman también águila perdiguera, que suena a apellido de can olfateando rastros de perdices. También la llaman águila perdiguera y es porque la perdiz es su manjar. Perdices que por estos pagos las hay para los mejores bocados. Perdices no solamente en los trigales que ondean no en los barrancales de las arribes sino tierra arriba, tierra adentro, donde el campo se hace menos agreste y donde los colores, de pardos, pasan a oro con mote de amapola. Perdices no sólo para los cazadores que ahora acotan cotos sino para el águila, que desde lo más alto, casi desde donde el cielo se estanca, otea, planeando, para ver. Y ve. Y una vez lista la perdiz, el águila se torna velocidad en picado para que la perdiz sea su alimento.

Yo tuve una perdiz enjaulada porque mi padre me la trajo de pichón y mi tío me enseñó a introducirle el grano por el pico. Yo sé cuando la perdiz está harta solamente palpándole el papo. Yo sé cómo canta el macho para enamorar a la hembra. Yo sé colocar las manos así para entonar el reclamo. El águila perdiguera no es de perdices enjauladas, ni necesita reclamos para despertarlas; solamente necesita andarse por la altura escalofriante de su cielo para, en un ¡zas!, empujarse hasta la perdiz en el suelo.

Ese águila real es mía desde que la vi suspendida por encima de los picachos que sirven de camino al río. Ese águila es mía desde que mi padre le privó del pichón que yo luego convertí en perdiz enjaulada para que el águila no se saliera con la suya. Ese águila es mía desde que un día la vi abatida a mis pies, no recuerdo por quién. Ese águila real es el alma de mi alma, el alma de este territorio agreste, tan viejo como el tiempo, tan presente como la eternidad. Y es que las Arribes no serían tales sin el águila real, perdiguera, igual que el águila no lo sería sin los picachos, y las piedras tampoco sin el río. Y nada sería lo que es sin mi recuerdo.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

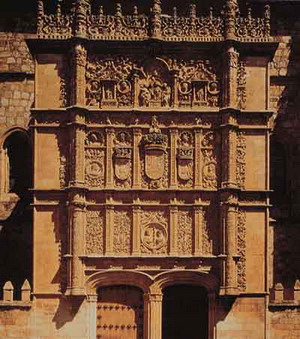

Yo guardo tu alma en mi corazón. Cuando yo muera, guarda en ti, Salamanca dorada, mi recuerdo. Así Unamuno. Así Salamanca. Salamanca inventó a Unamuno y Unamuno se inventó en Salamanca. Don Miguel pudo nacer donde fuera pero su alma es salmantina, y su temple, y su ir y venir, y su seriedad enjuta, y su gallardía, y su castellano temple, y su seriedad eterna, y su agonía, y lo trágico de su sentimiento y su sentimiento trágico, y su saber. Unamuno se hizo a sí mismo Quijote castellano de la Castilla Vieja, de la Castilla sin molinos de viento pero con molinos silenciosos movidos por las aguas de los riachuelos. Unamuno es el engendro de una eternidad que comenzó en sí mismo y en él perdura. En Salamanca.

He paseado por los mismos caminos de Unamuno para ver si me tropezaba con él, y sí. En las callejas de Salamanca, y en sus campos, todo huele a Unamuno, todo perfuma perennidad. He entrado en las iglesias que él frecuentaba buscando a un Dios que encontraba cada día pero que cada día lo buscaba con mayor ahínco. Me he inclinado en el brocal del pozo del patio del Convento de San Esteban para gritar lo mismo que el gritaba para que el eco le devolviera su identidad. Y sí, allí estaba la identidad de Unamuno emergiendo desde las profundidades, mojada con el rezo de los dominicos que por los claustros deambulaban meditando vaya a saber uno que eternidades. He escudriñado su casa, esa que no huele a palacio sino a austeridad, esa con mesas de madera tosca y castellana, esa con decoraciones que no estaban donde están para decorar sino para indagar un más allá siempre perseguido.

He ingresado al aula para escuchar la profundidad de su voz, y no solamente en el aula está, y no sólo en el patio, y no sólo en el rectorado, y no sólo en la biblioteca, ni en el claustro, ni recostada en las columnatas; su voz, como cualquiera de los pájaros que todavía se atreven a un aleteo por allí, aletea como ellos, poniéndole enjundia al ambiente, poniendo solemnidad al recinto.

Yo he seguido paso a paso a Unamuno por los pasos de Salamanca y en cada paso lo he conseguido: sentado en la alameda, estribado en el puente sobre el Tormes, extasiado en la torre de El Gallo de la catedral vieja, prendido su espíritu del Cristo de las batallas, como si del mismo Cristo de Velásquez se tratara.

La tragedia de Unamuno, el sentimiento trágico de la vida no es de puertas a fuerza sino de puertas del alma adentro, no es de profeta catastrófico predicando alocado a la sombra de la torre de Clavero o contemplando el martirio plateresco de San Esteban en la fachada del convento, o discutiendo las picardías con el Lazarillo o indagando en las noches oscuras de Teresa de Ávila o Juan de la Cruz. Ni mucho menos. Su predicación no iba por lo catastrófico sino por lo imperecedero. Y eso se nota siguiendo sus pasos salmantinos.

Guardó eternamente el alma de Salamanca en su corazón y deseó que Salamanca guardara en su corazón la suya. Y así ha sido. Quien no lo crea que vaya a Salamanca y se ponga ante su casa para escuchar cómo él eternamente continúa diciéndolo: Yo guardo tu alma en mi corazón. Cuando yo muera, guarda en ti, Salamanca dorada, mi recuerdo. Salamanca guarda más que su recuerdo: conserva, intacta, su esencia.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Entre estas murallas viví yo. Digo bien, viví. Estas murallas se construyeron para vivir dentro de ellas, con ellas, a seguro de ellas, alejados de lo que hubiera puertas afuera. Estas murallas son, todavía hoy, para preservar la identidad, para que cada cual se mire a sí mismo, para que entre uno y otro no haya más espacio que el necesario. Estas son las murallas que más vida me han dado. A su resguardo los años comenzaron a convertirse en seriedad luego de algunos caprichos de la edad. Gracias a estas murallas uno no podía salirse de sí mismo, y no porque estuviera encarcelado sino porque, en su entraña, vivía a su aire.

Son estas murallas de Ávila las que más quiero. Son las más castellanas de todas las murallas. Son las más decididas. Son las más invulnerables. Por un lado se asientan sobre roquedales a flor de suelo, por el otro sobre roquedales tupidos ya con algún verdor. Y por el otro, el río, y el puente sobre el río para dar entrada a todo aquel que se le permitiera.

Yo entraba y salía con el permiso de sus puertas pétreas sin condicionamientos. Se podía salir para airearse más, pero nunca para permanecer fuera. Nuestro vivir estaba dentro porque dentro estaba todo. El amor y la oración, el cabreo y el cachondeo, la rebeldía y la pacificación, la protesta y la concesión. Dentro de las murallas los paseos, y encima de las murallas también. Dentro de las murallas los escarceos y a la sombra de ellas igualmente. Dentro de las murallas, la catedral, los conventos, las iglesias por doquier, los estilos allí concentrados y fuera de ellas la ilusión por alcanzarlos.

Dentro de esas murallas todos éramos el mismo aunque nos viéramos diferentes. Dentro de esas murallas todos hablábamos idéntico desparpajo aunque creyéramos que éramos de diferentes estilos. Dentro de ellas hacíamos las concesiones necesarias, también las necesarias confesiones, porque todos los secretos quedaban protegidos por esas murallas.

Ávila no es una ciudad amurallada, son las murallas quienes guardan dentro de sí a una ciudad. Las murallas de Ávila son su piel, pero son también su carne, y vivificando la carne, el espíritu que da consistencia a la ciudad.

Estas murallas abulenses son parte de mí y yo soy parte de ellas. Cuando se tienen aquellos años todo lo que a uno circunda se vuelve uno y nunca más se puede desprender. Lo que esas murallas guardan de historia es, sobre todo, mi historia, que es la única historia que, a la larga, merece la pena.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Este es el jardín en el que Calixto y Melibea hacían de las suyas. Este es un jardín cómplice, como todos los jardines, porque un jardín que no esconde secretos de amor deja de ser jardín. Para eso son los jardines, para que explote la hermosura, para ofrecer la flor, para escudarse entre las ramas, para corretear jugando a un escondite mentiroso.

Todo lo que queda fuera del jardín, por muy monumental que sea, deja de ser trascendente para los sentimientos de los enamorados, y más cuando el jardín es imprescindible para el encuentro. O sea, que las catedrales, por mucho que se ufanen, quedan al margen, y los saberes de las cátedras también, y las oraciones en los conventos igual. No hay nada que supere a un jardín cuando se convierte en cómplice para los arrumacos, y cuando esos devaneos están protegidos por la segura mirada centinela de la Celestina.

En Salamanca Calixto y Melibea encontraron el reducto del jardín del Huerto de la Celestina para jurarse lo que se juran todos los enamorados, para dispensarse las licencias que se dispensan todos los enamorados, para arroparse en la calentura con la que se arropan todos los enamorados, para inventarse un mundo ajeno al resto como el que se inventan todos los enamorados. En Salamanca Calixto y Melibea encontraron un nido construido por la alcahueta celestina para protegerlos de lo que hay que proteger a los clandestinos enamorados.

He estado en ese jardín no buscando amores propios sino ajenos, casi espiando, con el afán de encontrar lo que uno no ha encontrado. He estado en ese jardín y he conseguido a ambos enrollados en sí mismos, teniendo a las estrellas como testigos de que es posible lo imposible. Me he inclinado sobre la tapia de ese jardín para avanzar la mirada hacia el río, sospechando que en cualquiera de sus recodos se repite la misma historia, porque esta historia, por ser eterna, se repite día a día, noche a noche, a tiempo y a destiempo.

¿Cómo no iba a haber en Salamanca un huerto así con toda la algarabía que en Salamanca ha habido y hay? ¿Cómo no iba a haber en Salamanca jardines florecidos para el amor con todo lo que escribieron sobre el Amor Teresa, Unamuno y compañeros de rutas místicas?

He estado con Calixto y Melibea en su reducto, y muy a pesar de la Celestina, pues ella, como buena alcahueta, no se fía. Pero la mirada de los enamorados ha puesto tranquilidad a su acechanza asegurándole mi imparcialidad, y hasta mi complicidad. Nos hemos sentado los tres sobre el brocal del pozo del huerto y hemos lanzado luego la alrada a lo profundo para extraer agua fresca y contagiosa. Y lo que llegó al brocal fue un espejo de transparencia de estrellas y sonrisas clandestinas. O sea, que ya tengo jardín donde acudir para sumirme en mis recuerdos, esos que todos conservamos y que jamás fenecen.

¿Quieres que haga de Celestina?, pregunta la Celestina, y yo que no, que ya tengo mi complicidad a buen recaudo. Y le muestro los poemas de Santa Teresa y sonríe, porque ella, la Celestina, también urdió esos versos, también quedó presa en esas complicidades.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Mucho ha tenido que defenderse Castilla porque castillos y fortalezas hay por doquier. Castillos de todos los tiempos y para todas las necesidades. Fortalezas para hacerse fuerte y resistir. Castillos envueltos en misterios y fuentes de leyendas medievales o no. Castillos desde donde se otea, desde donde se vigila, desde donde se alerta. Almenas con mirada casi al infinito y desde donde las trompetas previenen. Castillos que se convierten en islas pétreas luego de izar el puente movedizo. Castillos de piedra de Castilla, labrada con austeridad y tesón, para que perdure. El tiempo ha logrado desmoronar a algunos pero no a la mayoría.

Ávila es tierra sembrada de castillos, y Valladolid no digamos, y León y Burgos y Segovia y el resto. Castilla sin castillos tendría otro nombre, y otro temple. El castillo es a Castilla lo que los olivares a Jaén, lo que los cruceiros a Galicia. En Galicia un camino sin cruceiro es un camino desprotegido, a la intemperie, a merced de cualquier destino. Igual Castilla sin castillos.

Desde el siglo XI los castillos se hacen necesidad, supervivencia, lugar de alerta. Antes también, pero desde el once, doce y trece los castillos van siendo parte consustancial de la geografía castellana, la cual, desde entonces, no sabe vivir, ni puede, sin sus castillos.

Y tantos castillos ¿para qué?. Para que Castilla continúe siendo Castilla. Todos los castillos y fortalezas comenzaron siendo necesidad estratégica defensiva, pero cuando la Reconquista fue reconquistando lo que era suyo, cuando fueron desapareciendo los avances de los moros y otros intentos de invasión, algunos castillos perdieron su fin pero no su majestuosidad pétrea, no su belleza, y fueron reconvertidos para palacios, es decir, mansiones de postín para la nobleza.

Todos los castillos están donde están, en el sitio justo, en el lugar apropiado, ahí desde donde se divisan todos los caminos, en el teso, en el roquedal, sobre el acantilado, para que bien se vea pero, sobre todo, para bien ver.

Así el castillo de Peñaranda de Duero, en tierras de Burgos, el cual se iza sobre el espectacular roquedal. Cerca del Duero, el río como un castillo más de agua decidida porque, el Duero, como los castillos, necesita del puente para surcar hacia la otra orilla, para entrar o para salir, en cualquiera de los casos, siempre para defenderse.

Es sólo un ejemplo. Siempre he creído que el gran castillo de Castilla es Castilla, que la meseta lo es porque es castillo y que el resto de los castillos de Castilla no son otra cosa que ventanas del único castillo por donde mira y se defiende Castilla.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

No sé si será el castillo de los castillos de Castilla, pero casi. No sé si el más grande, pero casi. No sé si el más suntuoso, pero casi. El castillo de la Mota está sobre la mota, es decir, sobre ese promontorio de Medina del Campo desde donde se otea todo. Y no era para menos. Desde las almenas, desde las torres, desde los vigías había que estar al tanto de todo.

Este castillo sigue estando ahí y viene de lejos. En el siglo XII Medina ya tenía muralla. Dicen que de origen árabe. Pues sobre los lienzos de esa muralla perfectamente anclada cimentaron los cimientos del castillo. Muchos siglos transitaron hasta que los reyes Católicos le dieron el empujón definitivo convirtiéndolo, según se dice, “era el mejor castillo europeo en la modalidad de transición”.

Pisé este castillo a los catorce años. Andaba yo por sus alrededores en plan de querer ser algo en la vida a fuerza de estudio y de una vocación que no supe si era verdadera o impuesta. El tiempo se encargó. Andábamos de La Mejorada a Olmedo, de Olmedo a Medina camino vía férrea, cruzando el Adaja sobre el puente o sobre el agua, perfectamente transitable a pie en verano. Andábamos en busca de lo que se busca a esas edades, desde conejos y patos hasta quién sabe si amores primerizos. Y nos topamos, me topé, con el Castillo. Fue para mi un descubrimiento que hasta ese entonces solamente estaba en los libros. Daba miedo traspasar el puente levadizo, ese que ya no se izó desde la última vez, siglos hacía. Daba impresión reverencial traspasar la arcada de su entrada. ¡Por allí habían entrado y salido tantos...!

Me enteré de que allí estuvo Juana la Loca, antes de que el castillo se convirtiera en prisión. Me enteré de que allí estuvo preso César Borgia por cualquiera de sus múltiples desmanes, que fueron muchos y de no poca monta. Me enteré que se escapó deslizándose por una maroma y, aunque se la cortaron, logró huir con heridas incluidas. Me enteré de no sé cuantas complicidades entre reyes, magnates, capitanes, aspirantes a tronos, traidores de uno y otro rey, filibusteros y de todo ese enjambre de meticulosidades que deambulan por los castillos, año tras año, siglo tras siglo.

Y es que, en este castillo cabe todo. Es tan grande, y de tanto tiempo, que da para todo. Es una ciudad con todo lo que una ciudad necesita para resistir cuando es asediada. Es una isla sobre una mota castellana y solamente se convierte en península cuando el puente levadizo está a ras. Y es que yo entonces también estaba a ras, entre el agua del foso y la consistencia del castillo, entre un pasado allí permanente y un futuro aún no decidido.

Sea como sea, para mí este castillo es el castillo, el más cercano, el de mi niñez, el de mi asombro, el de mis leyendas infantiles, el de mis sobrecogimientos, el de mi personal historia. Cuando luego he pasado a su lado siempre el estremecimiento me sobrecoge, y no es sólo por su monumentalidad, que también, sino por la edad en el que lo descubrí, cuando andaba en pos de aventuras y me topé con la aventura petrificada de tantos y tantos que por allí pasaron.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

La catedral de Burgos es un enjambre de agujas de piedra gótica que pretenden enhebrar tierra y cielo, cielo y tierra. Tierra castellana y cielo castellano. Tierra de día y de noche, cielo de noche y de día.

Las agujas de la catedral de Burgos son tantas que son todas, cada una apuntando a cada estrella veraniega o invernal, primaveral u otoñal, cada una indicando un camino para recaer en el camino único.

No sé si el obispo Mauricio, ni sé si Fernando III, oficialmente santo, sabían lo que estaban patrocinando cuando pusieron la primera piedra de esta catedral, allá por el siglo XIII, justamente el 20 de julio de 1221. Tampoco sé por qué llaman santo al rey, pero aunque no lo sé, con esta catedral es suficiente, porque la catedral de Burgos es un milagro de piedra con alma, de espíritu que se estira desde la meseta castellana para llegar a la meseta del castellano cielo estrellado.

Esta catedral de Burgos es santa por dentro y por fuera, es espiritualidad externa y tierna, es alma que se deja ver en toda su diafanidad. Quien no piense en Dios oteando las agujas de la catedral de Burgos es porque es ateo. No cabe otra alternativa. Y quien no crea en la perpetuidad, o en el éxtasis, que venga a Burgos y se enfrente a la catedral, alce la mirada y comprobará a dónde lo encaminan.

Fernando III, el Santo, se casó en Burgos, pero no en esta catedral que todavía él no había ordenado. Venía envuelto en la victoria de las Navas de Tolosa contra los musulmanes. Eran tiempos de guerras musulmanas, como los de ahora, con mártires de bando y bando, como los de ahora, con pleitos de herencias políticas, linderos y geografías, como los de ahora. Eran tiempos de buenos y malos, como los de ahora, aunque ni entonces ni ahora lleguemos a descifrar cuáles los buenos, cuáles los malos.

No cabe duda de que Fernando III, el Santo, tenía debilidad por la fe católica, y no solamente porque en su agenda primara acabar con los moros a como lugar diera, sino por esa constancia de la fe petrificada en las catedrales. Además de la de Burgos se empeñó en la de Toledo. Así que la santidad de este gobernante está amarrada a la piedra gótica castellana que emerge del suelo para caminar hacia el cielo por el sendero apuntalado de las agujas.

Pero es que, además, junto a su padre, fundó la Universidad de Salamanca, lo que le imprime otro talante de santidad laica, cosa que en aquellos tiempos no se daba. Pero algo tenía este hombre en su alma, además de las armas en sus manos; lo sucede su hijo Alfonso X, el Sabio. O sea, que del camino de la santidad, al camino de la sabiduría, que no deja de ser el mismo camino.

Las agujas de la catedral de Burgos continúan escribiendo desde el suelo en el cielo todos estos milagros.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Eran aquellos tiempos de cruzadas, que eran guerras religiosas, y para guerras religiosas nada mejor que caballeros religiosos para protagonizarlas. Así los musulmanes sabían a qué atenerse. Caballo y caballero, cruz y lanza en ristre, oración y contemplación junto a rescate de lugares y personas, era la tónica. Y por aquellos tiempos y en Salamanca un grupo de caballeros recorriendo sobre sus monturas al riberas del Duero para que los infieles no traspasaran los linderos del reino de León, idearon la defensa. Otros del mismo talante se les unieron y ya eran bastantes. Y entonces fue cuando surgió la inspiración: una orden de caballería para defender la fe. Y surgió lo que luego se llamaría Orden de Alcántara.

Por estos lados salmantinos fue y de aquellos caballeros queda la muestra: la torre, esta torre, la torre de Clavero. Y ahí está. Y perdurará porque no podía desaparecer. Puede que desapareciera el entorno, porque esta torre, dicen, era la atalaya de una construcción donde vivía el clavero mayor y sus allegados: el Clavero Mayor, el guardián de las llaves de la Orden.

Tal como se la ve sigue siendo fortaleza y hechiza. Vas hacia ella por la angosta calle y te atrae como si te obligara a penetrarla y subir sus escalones hasta lo más alto y desde allí otear como Salamanca está a salvo gracias a ella.

Era ya entrado el siglo XV cuando, dicen, don Diego de Anaya y don Francisco de Sotomayor, salmantinos por demás, decidieron construir esa fortaleza. De base cuadrada va convirtiéndose en octogonal, y en lo alto, desde donde se otea, fluyen los miradores como otras minúsculas torres que quieren continuar creciendo.

Es esta una fortaleza con todo el encanto de las fortalezas pero emergiendo en Salamanca, que no se especializa precisamente en fortalezas. Murallas sí ltuvo, pero no de mucha monta. El sino de Salamanca no era precisamente la guerra a pesar de que en ella confluyeron. Salamanca estaba ideada para otros menesteres, para hombres de verbo encendido y de pluma en ristre, para confesores de reyes y hasta de santos, para limpiar conciencias atormentadas y para contribuir al jolgorio de los estudiantes con su desparpajo y sus ansias de vivir.

Digo que esta torre hechiza. Lo he visto en los ojos que la miran y se preguntan que hace allí, fuera de su entorno, persistente en el tiempo, recordándonos la razón de su consistencia. Desde lo alto se ve una Salamanca callejera y ajena a las intrigas. Desde sus miradores se contempla un fluir de risas y de añoranzas. Y en sus costados se han estribado no escasas declaraciones de amor estudiantil, lo más contrario a la guerra. Pareciera que la torre de Clavero está fuera de lugar, pero no: está en el lugar que le pertenece, en Salamanca, para que Unamuno medite contemplándola. Y hasta puede que se enfade.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Los romanos no se han ido ni podrán irse nunca de Castilla. Los romanos dejaron en Castilla lo que eran. Los romanos no dejaron en Castilla construcciones religiosas porque no eran religiosos o no lo eran como nosotros creemos deben ser los pueblos religiosos. Los romanos eran conquistadores y comerciantes, eran gente de andarse por los caminos y descansar, y donde descansaban, construían. Los romanos lograban que los caminos que necesitaban fueran fáciles, de ahí las calzadas, de ahí los puentes, de ahí los acueductos, de ahí las termas, de ahí los circos o coliseos. Inclusive, de ahí el arte. Los romanos hicieron de Castilla una segunda identidad, y de la piedra su permanencia.

Sabían que para sobrevivir, aún en el descanso entre batallas, el agua era tan indispensable como los caballos que los transportaban, como las lanzaderas de bolas de piedra para tumbar murallas, como las espadas, las lanzas y todo lo que, en ristre, indicara hacia delante, apartando los obstáculos. Los romanos querían asegurar sus pasos, sus andanzas, tanto para el avance como para la repliega. Los romanos dejaban a su paso identidad.

Segovia continúa siendo romana a carta cabal. Ese acueducto que, ante él, uno se empequeñece, es el alma líquida de la ciudad de Segovia. Piedra sobre piedra, mucha piedra sobre piedra para que el agua circulara sin tropiezo, para que llegara a su destino, que era el destino de las gargantas sedientas. Por eso, el camino de Castilla no solamente es un camino romano sino, además, un camino regado para que nunca fenezca.

La primera vez que me topé con el acueducto segoviano no creí haber retrocedido en el tiempo sino permanecer en el tiempo perdurable. Hasta dicen que el demonio anda metido en el entresijo de alguna de las rendijas que hacen encajar a sus piedras. Lo dudo. Ese acueducto es de construcción de las divinidades romanas, esas divinidades a las que no era obligatorio adorar pero sí reverenciar.

Muchos pueblos han transitado por la castiza y castellana Segovia pero ninguno ha dejado su impronta como los romanos. Le imprimieron carácter de perennidad. Porque el acueducto se ha resistido a convertirse en ruinas, como tantos otros intentos, incluso intentos romanos. Pueden haberse desmoronado puentes, pueden haberse ajado calzadas, pueden haberse derruido coliseos por los que también se afanaban las cuadrigas, pero este acueducto permanece tal cual, sostenido por no sé qué embrujo, bendecido por no sé qué deidad.

Hace dos mil años que está ahí, y como si nada. Dieciocho kilómetros, ochenta y ocho arcos, veintiocho metros de altura máxima. Siempre el ocho de por medio. Un moro, Al-Mamún, intentó destruirlo, pero el católico rey Fernando dijo que no, que eso debía permanecer; y es que nuestros reyes, más católicos o menos, jamás le echaron la culpa de sus derrotas, y tampoco de sus aciertos, a las obras de arte. Eso hay que reconocerlo.

Castilla es romana por muchos caminos, pero lo es, sobre todo, por este acueducto que no se cansará de estar ahí.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL BALCON

Balcones como estos, pocos. Se cosechan en Covarrubias, Burgos, y de ahí no se mueven. Ni tienen por qué. Ahora las puertas están trancadas pero, cuando se abren, ya se sabe para qué es. Cuando se canta bajo el balcón se entreabren las hojas, se entreabren los labios y el corazón se ensancha. Estos son balcones para escuchar coplas que les tanto como para recibir amores. Estas son ventanas también para tiestos, cuando es la época de los geranios en flor. Los geranios floridos son el rubor de los amores incipientes, esos que siempre se anuncian desde el balcón, esos que siempre se precipitan desde los balcones.

Balcones castellanos, austeros. En Covarrubias cambiaron la rigidez de la piedra de cantería por esta dureza de las vigas del lugar a las que tanta fe se les tiene. En Covarrubias quisieron hacer de los balcones algo que pudiera temblar, y ahí están esos listones casi temblorosos para comprobarlo. En Covarrubias dejaron que el sol incipiente pintara del color natural de la natural argamasa aquello que sobre ella pudiera sostenerse. En Covarrubias se ha inventado una Castilla amasada con tierra de la tierra. Por ahí hay que transitar para detenerse ante el balcón.

Aunque las hojas estén trancadas dentro espera el estremecimiento. Vendrá el atardecer y sonará la copla, y las ventanas, casi cometiendo el primer pecado, irán entreabriéndose para poder consumar el pecado primero de pensamiento, quizá luego de palabra pero al final siempre de obra. Es el pecado puro que nace en un balcón, que en él crece y que sobre él se robustece.

Este pueblo burgalés es algo más que un pueblo; se trata de un pueblo con balcones que hacen posible lo imposible. Como tantos balcones castellanos, como todos los balcones castellanos, sobre todo los de los pueblos.

He caminado por Covarrubias siempre mirando hacia los balcones porque antes o después tienen que abrirse para que aparezca el milagro. Porque estos balcones de Covarrubias son altares desde donde, antes o después, se muestran las apariciones. Así que ese balcón de su pueblo ha sido inventado en Covarrubias, o estos balcones de Covarrubias han sido injertados en su pueblo para lo mismo. Por eso, tanto monta. Castilla es todo.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

El camino de la cruz no es el camino de la muerte, es el camino que recorren todas las primaveras, todos los veranos, otoños e inviernos los pasos nunca cansados de las almas y los cuerpos de Cardeñosa, en Ávila, geografía de piedras y de cruces, pero también de lluvias y carámbanos, también de mies y amapolas, también de chopos verdeantes por el arroyo, también de vientos amansando el camino, de nieves regando las piedras, de nubes espantando los fantasmas, de flores silvestres tan peregrinas como los pasos de caminantes sin reposo que siempre avanzan hacia el infinito de las tres cruces encaramadas en el teso pedroso.

Este calvario de Cardeñosa que van caminando todas las cruces marcando el sendero de la Cruz no cansa pero tampoco es liviano. Los recodos que tiene son otros tantos caminos para otros tantos cuerpos y almas que van en procura del milagro de la resurrección. Una primavera de tantas, las cruces, ayudadas por los pasos, alzan vuelo, florecen a la intemperie, se estremecen con el trueno, refulgen con la luz, y otra primavera de tantas vuelven a descender, se aposentan sembradas en su propio camino, porque su sino es la perennidad seriamente castellana para continuar viviendo.

Yo he recorrido este camino y el camino me sigue recorriendo. Yo he muerto y resucitado en este camino de la mano de mi amigo, ya muerto, siempre vivo. Yo veo a todos los cuerpos, a todas las almas de las edades de Cardeñosa labradas en este camino de cruces, de Cruz. Yo me he agostado en este camino y he vuelto a verdecer, porque hasta en este camino de cruces hubo recovecos para el amor.

Cada cruz de este camino de cruces es un misterio enterrado en cada alma. Cada musgo sembrado en la piedra es la semilla de lo eterno. Cada pájaro que ha tenido a bien crucificarse en cada cruz ha vuelto a aletear hasta donde el cielo se esconde. Cada estación de este camino son todas las estaciones juntas, todas las primaveras, veranos, otoños e inviernos abrazados entre tierra y cielo, entre suelo y vuelo.

Este camino del calvario castellano de Cardeñosa de Ávila no es un camino cualquiera: es mi camino, nuestro camino, el de todos y para todos. En él hay vida y muerte, más vida que muerte porque la muerte, aunque parezca, no es eterna. Este camino material, terroso y pedregoso, es inmaterial, y anda por la vida de cada cual cuando cada cual se estremece en la vida. Cuando uno transita este camino queda transitado y ya no puede desprenderse de él. Aunque sea de piedra, no pesa. ¿No ven cómo las cruces se alzan sobre sí mismas porque su destino es estar siempre alzadas?. ¿No ven cómo no es muerte sino florecimiento de lo eterno?. ¿No ven cómo es austeridad viva castellana, y sin copla, aunque Machado se la hubiese inventado y nosotros, paso a paso, cada primavera, la hubiésemos entonado?

Este es el camino de cruces castellanas sembradas en el suelo desde el cielo.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL CAMINO DE LA LENGUA

Cuatrocientos hablantes del castellano nacieron aquí, en San Millán de la Cogolla. Cuatrocientos millones de entendimientos bautizaron su lengua por estos predios, casi balbuceándola, sin saber, porque cuando se nace nunca se sabe, que más adelante, que ahora serían un solo cuerpo hablante de cuatrocientos millones. Por estos claustros de San Millán comenzaron los primeros deletreos, posiblemente las primeras equivocaciones y de seguro las primeras correcciones. Por esos silencios comenzó a vivir una lengua que ahora la convierten en universal cuatrocientos millones de hablantes. Aquí, en San Millán de la Cogolla, comenzamos todos.

Llaman a este camino, el camino de la lengua, y no es para menos. De San Millán de la Cogolla se arrumba hacia Santo Domingo de Silos, de ahí a Valladolid para alcanzar Salamanca, y de aquí a Ávila para terminar en Alcalá y después seguir. Desde que la lengua castellana alcanzó Salamanca y Alcalá ya no pudo detenerse: otros mundos la hicieron suya y desde entonces se ha convertido en todo un mundo.

Es decir, que esta camino riojano-castellano, está hecho, paso a paso lingüístico, por monjes y luego por gramáticos y escritores fundamentalmente castellanos. Las primeras palabras del códice 46 del siglo X pasaron a las Glosas Emilianenses del siglo XI, y de ahí a Santo Domingo de Silos, en pleno corazón castellano burgalés, en las Glosas Silenses. En Valladolid tomaron la palabra Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Quevedo, Góngora, Zorrilla, luego Rosa Chacel y Delibes; en Salamanca Nebrija editó la primera Gramática de la lengua Castellana, casualmente en 1492 cuando Castilla se convertía en nuevo mundo. Pero además de Nebrija, en Salamanca hablaron y escribieron Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, también Cervantes, también Santa Teresa, Miguel de Unamuno y Torrente Ballester. Ávila continúa rubricando esta lengua mística en la voz de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, los dos eternos enamorados de la pluma y de otros amores, para correr hasta Alcalá de Henares en donde el Cardenal Cisneros fundó la gran universidad humanística pero, sobre todo, donde nació el inmortal Miguel de Cervantes, el hombre de la palabra precisa y de la novela anti caballería más caballeresca.

Así es que este camino de la lengua castellana es patrimonio de Castilla, y hoy, Castilla, son cuatrocientos millones de hablantes que circulan por todos los caminos del mundo. Lengua que se ha ido haciendo y robusteciendo en los monasterios riojanos, en la universidad salmantina, en las murallas abulenses, en los monumentales caminos andariegos de Burgos, en las fachadas de todas las catedrales vallisoletanas, en la cuna de Cervantes. Lengua de una nación que comenzó balbuceando y que se robusteció hablando. Lengua para entenderse en cualquier confín. Lengua de Castilla para el mundo.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL CAMINO DE LAS ERMITAS

El camino de las ermitas castellanas son todos los caminos. Ni hay pueblo sin ermita ni hay ermita sin creyente. La ermita castellana es una glosa reducida de la creencia austera de la fe de Castilla. La ermita castellana es un santo de verdad o de mentira, es una aparición de verdad o de mentira, es una promesa de verdad o de mentira, es una leyenda, siempre una leyenda. La ermita castellana es el lugar donde se acude, no diariamente sino en la fecha señalada. La ermita castellana suele estar diariamente sola, amparándose en la soledad del santo o de la virgen o del cristo o de quien sea; pero alguna vez al año la ermita es un enjambre de peregrinos que van allí a pedir o a agradecer.

La ermita es eso: el lugar de la petición y el lugar del agradecimiento. Al santo de la ermita cabe pedirle todo, para eso está ahí, para eso se apareció o, para eso, al menos, consintió su revitalización. Nadie sale sin esperanza de una ermita. Nadie acude a una ermita privado de esperanza. La ermita castellana es la esperanza de lo imposible para que sea posible.

Creo en las ermitas. No sé si creo en su leyenda pero sí en la ermita en cuanto tal. Creo en la intención de quien la ideó. A parte de la metáfora, creo en la realidad. Desde niño fui introducido en la ermita, como Jesús en el templo, para que la Virgen del Castillo, en Pereña, Salamanca, me librara del dolor de anginas y otros dolores propios de la época y de la edad. Y dio resultado. No es que la ermita me haya hecho el favor de anular el dolor postrero, ni que me haya inmunizado contra él, cosa que sería el mayor de los milagros, pero no puedo quejarme. He ido hace poco nuevamente hasta esa ermita y como no tenía otra oración en los labios, le dije a la Virgen con la garganta, que fue lo que me sanó: gracias. Y esa Virgen de Pereña me miró con los mismos ojos de entonces, es decir, con los únicos que tiene porque es Virgen intemporal y de ella fluye lo intemporal.

Castilla sin ermitas sería casi imposible porque sería la osadía de dejar de creer. Todos los castellanos llevamos nuestra personal ermita dentro y a ella acudimos cuando ya no es posible acudir a otro intermediario. El verdadero milagro es que la ermita exista, lo demás es añadidura. El verdadero milagro no es que a la ermita y a su patrona o patrón puedas sacarle provecho sino que es la ermita la que se aprovecha para que uno realice el milagro de acudir, de ponerse en camino.

Habría que nombrar a tantas que es imposible, por eso cada quién que se acomode a la suya, que es la mejor y la más milagrera. Yo tengo tres en mi haber, por distintas causas. De esas tres causas, una solamente es mía, las otras dos... pues también. Pero, además, tengo ermitas inventadas. Las he colocado en la fantasía de mis novelas porque tenían que estar allí, y son reales allí, y no hay quien lo desdiga. Son tan reales como cualquier otra porque, a la postre, todas las ermitas nacen de la misma ilusión para anclarse en terrenos firmes.

Las ermitas de Castilla no son las únicas, por supuesto, pero son distintas, eso sí. Carecen del bullicio de las de otras partes, y sus santos son más austeros que los de otros sitios. Al menos eso a mí me parece. De lo que sí estoy seguro es de que Castilla, sin ermitas desperdigadas por toda su geografía sería igual que Castilla sin castillos, es decir, nada.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL CAMINO DE PLATA DEL CAMINO DE SANTIAGO

Antes de que Cristo fuera Cristo y Santiago su discípulo ya existía el camino castellano hacia Santiago, vía ruta de la Plata. Eso es lo que tiene Castilla, que se adelanta a los acontecimientos, al tiempo que luego inventa acontecimientos, a las fantasías y leyendas que luego se tornan realidades. Eso es lo que tiene Castilla, que por sus caminos caben todas las pisadas, avanzan todos los pasos y se encarrilan todas las ilusiones.

Dos siglos antes de que Cristo naciera y de que la fe transitara por estos pagos ya estaba trazado el camino castellano hacia Compostela. Dicen que fueron Trajano y Adriano sus ideadores, de ahí que este camino santiagueño de la ruta de la Plata sea un camino imperial, romano y pagano para ser rebautizado después.

Como todo camino terrestre de Santiago que se precie ha de tener su reflejo en la Vía Láctea, que es el camino de todos los caminantes y navegantes, porque para caminar y enderezarse por la tierra es imprescindible elevar la mirada hacia lo alto, que es donde la oscuridad de la noche se hace visible.

Nace en Mérida, la extremeña, para descansar en Astorga, la leonesa y luego continuar hacia el destino. Y el destino siempre es Compostela. Es camino de llanuras en mesetas pero igualmente de encrespados; desde la sierra de Béjar hasta los altos de Pajares hay subidas, hay bajadas, llanuras y acantilados, puentes para sortear regatos o caudales más intensos y cabañas para guarecerse de heladas y calores.

Fue un camino de guerreros, pero también de pastores trashumantes; fue un camino de soledades pero igualmente de encuentros; fue un camino de ida, pero también de regreso. 383 kilómetros con muchos cansancios reposando a la sombra de robres y encinas o bajo las tenadas de los rebaños. 383 kilómetros regados por el sudor y también por la sangre de los pies del andariego. 383 kilómetros con oraciones y blasfemias, con milagros y estafas a su paso, con bandoleros acechando y con albergues, ermitas y otros acomodos protegiendo. 383 kilómetros que van a dar a Compostela para contarle al Santo el secreto, porque si algo tiene el camino de Santiago, los caminos de Santiago, son los secretos que no mueren en el camino sino que se anclan en Compostela.

El camino de Santiago vía ruta de la Plata es mío, por castellano y es mío porque lo he andado. Es distinto al resto de los caminos porque comenzó siendo pagano, también fue judío y musulmán, para devenir en lo que es una vez que Santiago se aventuró a seguir el camino de Cristo hasta llegar a Compostela.

No he hablado de los altos en este camino como Salamanca, como Zamora, como Benavente o La Bañeza, o Astorga o León. Son hitos sagrados de este camino que los caminantes van convirtiendo en oro al compás de sus pasos.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL DIA QUE EL CID SE HIZO CABALLERO

¿Y qué es Castilla sin el Cid?. ¿Y qué el Cid sin Castilla?. No digan que el Cid es un poema de gesta, que eso no va. No digan que Rodrigo Díaz de Vivar es una invención anónima, que tampoco. El Cid es Castilla arrancando desde Burgos y extendiéndose hasta más allá. El Cid es la locura castellana como el Quijote la locura manchega. El Cid es caballero con caballo con nombre propio, igual que Alonso Quijano. El Cid es guerrero a tiempo completo con muchos castillos por delante, y no de viento. Al Cid le deslumbró la justicia Castellana igual que al Quijote la justicia de los andantes. Son la misma moneda con las dos caras inevitables, pero no cara y cruz sino caras.

El Cid recorrió todos los caminos, como el andariego don Quijote. Se afanó contra ejércitos reales con el mismo afán que don Alonso con ejércitos inventados. El Cid es un castellano amarrado a su montura en busca de mejores geografías.

Era campeador porque campeaba. Era guerrero por vocación y por obligación. Era de Burgos. Pero llegó a ser de todas partes, como los castellanes que parten de Castilla para mejorar entuertos.

Rodrigo Díaz era de Vivar, de ahí su apellido, y era hombre de hacer justicia, eso queda claro. Pero como esto siempre es peligroso tuvo que sufrir el destierro acusado de deslealtad al rey. No han variado mucho los tiempos. Era hombre peleón, de eso no hay duda. Aunque la literatura haya sobre valorado esta cualidad, en verdad lo era. Se alió, luego del destierro, con dos jefes musulmanes para luego dejarlos y retornar a lo suyo que era la cristiandad. No cabe en el alma del castellano otra creencia, y esta herencia viene desde entonces, desde antes. Con los musulmanes y luego contra ellos para hacerse fuerte en Valencia y devolver a los valencianos lo que les pertenecía.

Yo tengo claro a don Rodrigo independientemente de El Cantar del Mío Cid. Prefiero al que no enaltecen las loas, pero a estas loas también las prefiero porque son principio de una literatura castellana amasada en Burgos y difundida hasta más allá.

He visto muchas veces al Cid recorriendo nuestros campos. Cuando hay un desaguisado por ahí veo cabalgar nuevamente al campeador igual que veo también al manchego del Toboso. Son ambos el alma de una estirpe que no se agota, que emerge desde cualquier camino, que suena desde cualquier espadaña, que ufanamente sigue cruzando los puentes levadizos de los castillos con su lanza en ristre.

Castellano de pura cepa este burgalés donde la cepa también es vigor, donde la uva también es milagrosa, donde la mies sigue siendo del color amarillo del calor de Castilla, donde la amapola es el punto que salpica el sembradío floreciente del trigo y del centeno. Castilla a lomos de la cabalgadura con nombre para no confundir.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Tordesillas es una parte del pulmón monumental de Castilla respirando en tierras de Valladolid. Tordesillas es la encrucijada de todos los reinos que fueron a parar a Castilla, incluso de los reinos allende los mares. A Castilla, sin Tordesillas, le faltaría la historia, es decir, le faltaría la identidad. Al río Duero, en su discurrir por Tordesillas, le han inventando playa. Y es que el Duero siempre tuvo vocación de mar. Hacia él se encamina y en él pervive. Mira por dónde, una Castilla sin mar se hace a la mar navegando por el Duero. Hacia el mar, por el Duero, van los suspiros de Castilla reflejados en Tordesillas, los desconsuelos, las alharacas, las reciedumbres, las intrigas, las coplas, que en Castilla las coplas son del estilo de Machado y de Unamuno; no en balde Soría es también Machado, y Salamanca, Unamuno. Así que al Duero no le queda más remedio que ser, además de castellano, vasco y andaluz.

En Tordesillas, el Duero es siempre el mismo espejo refulgente cuando bordea las ciudades. En Tordesillas, los reyes Católicos hicieron más católico al Duero. En Tordesillas, Juana, la Loca, prisionera, derramó muchas lágrimas por la injusticia y mucha rabia por el temperamento, lágrimas y rabia que fueron a parar al río. En Tordesillas el Duero fue testigo del repartimiento del Nuevo Mundo entre España y Portugal, bajo la decisión del Papa Alejandro VI. No podía ser de otra forma ya que el Duero, niño, juvenil y adulto castellano llega a Portugal con la edad cumplida. En Tordesillas, el Duero dio impulso a los comuneros que peleaban por su reina. El pan y el vino de Tordesillas es el pan y el vino del Duero.

¡Qué no habrá visto el Duero a su paso por Tordesillas!. ¡Qué no habrá escuchado en las Casas del Tratado, en los palacios sin igual, en los claustros de las iglesias, en los calabozos de los palacios, en las almenas vigías!. ¡Cuántos repiques de las campanas de las iglesias, como la de Santa María, enfundadas en su campanario blanco, han ido a estremecer el remanso de las aguas!.

Tordesillas, corte de reyes, también prisión de reyes. Tordesillas, asiento de todas las Españas: desde Abderramán III hasta don Juan Carlos y Doña Sofía poniendo a valer de nuevo las Casas del Tratado. En Tordesillas se repartieron imperios y se firmaron paces. Por Tordesillas han pasado todos los reyes españoles y aquellos que pretendían serlo. En Tordesillas no solamente penó prisión doña Juana, también Leonor de Aragón, y Juan II. Pero igualmente en Tordesillas se tramaron matrimonios interesados. Así es que Tordesillas es todo, es el paso de todos, el lugar del encuentro y también el lugar del desencuentro.

El Duero lo sabe todo, hasta las intrigas de los molinos que, aunque estén en ríos menores o en regatos con solera, sus aguas, luego de mover la rueda vertical, van a nutrir al Duero. Si el Duero solamente fuera testigo de la vida de Tordesillas ya era suficiente. Pero, al pasar por ella, ya trae en sus aguas muchas historias y mucha historia y, después de ahí, continuará protagonizando tantas más. El Duero que jamás se agota. Para eso están el Pisuerga y el Adaja, ahí mismo, para insuflarle más vitalidad.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL LAZARILLO

El Lazarillo me dijo: Vamos. Era de noche, y casi mejor. El lazarillo es el conductor de lo imposible: te dice, por aquí vamos, y aunque lleves los ojos cerrados, lo ves. El Lazarillo son los ojos para ver lo imposible; eso que te dice, es, aunque no lo sea. El lazarillo es un hacedor de milagros: ves lo que te dice aunque no esté allí. Y si no lo crees, peor, jamás llegarás a verlo.

Por Salamanca hay que adentrarse de la mano del Lazarillo, cruzando el puente, y después de darle la propina, si te la pide. No es hombre de no pedir el Lazarillo. No es de andar con rodeos. ¿Qué hay ahí? : un toro. Y si no le crees te das el coscorrón sobre él para que lo veas sintiéndolo. ¿Qué hay ahí? : el agua del Tormes. Y si no lo crees, das el paso y te chapuzas. ¿Y al fondo?: las catedrales. Sí, las veo, porque las catedrales salmantinas se ven desde todas partes, de día y de noche, con los ojos cerrados o abiertos. Hay cosas más escondidas por las angostas calles salmantinas pero las catedrales no. Y ni siquiera al Lazarillo le es imposible mentir ante ellas porque ellas continúan viéndote. Puedes estar donde estés: alzas la mirada y las catedrales te miran. Las catedrales salmantinas son la cúspide del Soto que es Salamanca.

El lazarillo te empuja hacia la taberna, y entras; te conduce por la calle y sabes que es Libreros; te detiene ante la fachada del convento de los dominicos y no te queda mas remedio que contemplar el martirio plateresco y en piedra de San Esteban. Eso que ves esculpido no es la piedra que, para matarlo, lanzaron contra el santo sino la piedra salmantina que lo resucitó, y aunque el Lazarillo no te lo cuente, está ahí y lo ves.

Entras a la taberna y sales, y puedes volver a entrar en otra taberna, y salir, y luego sin entrar en tabernas deambular por las calles, porque es de noche y los estudiantes andan callejeando, y cantando como ellos cantan e irrespetando como ellos irrespetan. Y preguntas al lazarillo y qué te va a decir si esas cosas no son para verlas sino para escucharlas.

Salamanca de noche es otra Salamanca: es un dorado castellano nocturno de ensueño; es una plegaria nocturna dentro de un convento, tan silenciosa que se escapa por los rosetones; es un río adormilado debajo del puente sobre el que se refleja el sueño de la ciudad; es el alma de Unamuno gritando su personal inmortalidad asomado a la ventana de su casa, contemplándose a sí mismo en la estrellada perennidad del firmamento. Te lo dice el lazarillo y lo crees porque si no lo crees vas a tropezarte con la incredulidad y eso no es posible en Salamanca.

Si el Lazarillo del Tormes no se hubiese ideado en Salamanca a lo mejor Salamanca no fuera lo que es.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

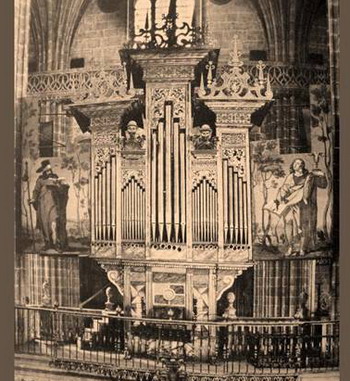

EL ÓRGANO

Una catedral sin órgano no es catedral. Un coro monástico sin el encanto sagrado de este sonido está vacío, carece de oración melódica, que para eso se hicieron los coros de los monasterios, los de los cabildos, los de las catedrales, los de los cenobios, los de las abadías. Un coro sin gregoriano es casi un sacrilegio. De ahí que siempre que acudo a una catedral, siempre que me aventuro por el coro de un convento necesito detenerme ante el órgano. Escucho su melodía aunque esté silencioso, y es porque un órgano jamás lo está.

Este es castellano, de la catedral de Salamanca, pero es hermano de todos los órganos de todas las catedrales y de todos los coros de cualesquiera de las abadías. En Silos he rezado con su órgano, y en el convento de San Esteban, en Salamanca, y en el de Santo Tomás, en Ávila, y en el de todos los coros que he transitado. Cuando escuchas rezar a un órgano ya no puedes olvidar la oración. Hasta la silenciosa meditación se torna plegaria melodiosamente asentada en el alma, a son de órgano.

Los órganos son el espíritu santo descendido en cuerpo de música para trasladarte otra vez a las alturas. La música del órgano no solamente te transporta, sobre todo te envuelve, te rodea, te condiciona, de sustrae, te conduce.

El órgano es el instrumento de las músicas celestiales. El órgano no es una invención terrena, es un descendimiento hasta nuestro suelo del instrumento celestial que nos arropa con la música. El órgano es la escala para ascender hacia la eternidad al compás de la música.

Los órganos no son adornos escultóricos para los coros catedralicios sino que son su necesidad. ¿Es que, acaso, se puede rezar en un coro sin su órgano? ¿Es que se puede ser religiosamente humano sin su melodía? ¿Es que se puede creer alejado de su música? ¿Es que puede uno quedar mejor perdonado, luego de la confesión ritual, sin que la melodía del órgano te conduzca nuevamente hasta el origen?

Si van a una catedral no prescindan del placer sagrado de postrarse ante el órgano. Es un altar con todos los atributos de los altares pero con la añadidura de la melodía. De su entraña fluyen las oraciones que uno mismo no pudiera rezar. El órgano no es música, es la música. Quien lo inventó, si alguien lo inventó, resultó el inventor más divinamente inspirado. Construyó para sí mismo, y para los demás, el lugar inmaterial para permanecer eternamente.

He escuchado miles de músicas pero ninguna con tanto espíritu como la que ascienden de los órganos. He intentado miles de melodías y solamente me quedo con aquellos que van en pos del camino del órgano. He presenciado miles de rituales pero ninguno como aquellos a los que el órgano les ha dado consistencia. He escrito miles de recuerdos pero ninguno como el de un coro mientras desde el órgano manaba la oración. Hasta he llegado a pensar que la resurrección es trastocarse en órgano celestial por aquello del santo, santo, santo es el Señor...

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL PATRIMONIO

Tres de mis ciudades castellanas son patrimonio de todos, es decir, de la humanidad; ya no son solamente de nosotros, los castellanos, sino que se ha apropiado de ellas la eternidad. Y a mucha honra. Lo que significa que el alma castellana ha venido engrandeciéndose desde antaño, y ha venido perdurando piedra sobre piedra.

Ciudades de piedra, tres: Salamanca, Ávila, Segovia. Alma de piedra ascéticamente espiritual. Aire y viento también de piedra, porque en la piedra tropieza, porque a la piedra enfría o encalora, según el tiempo, según la estación. Así es que el viento pedroso que va y viene por las callejas empedradas de estas ciudades castellanas también es patrimonio de la humanidad: desde las murallas de Ávila, desde los arcos romanos del Acueducto de Segovia, desde el puente, romano también, que permite sin tropiezo discurrir el agua del Tormes para toparse uno con la dorada piedra de Salamanca, ese viento arranca vuelo para regar de frescura a la meseta.

Ávila, Segovia y Salamanca son ciudades de todas las edades del hombre. Pareciera que nunca hubiesen nacido, que ya estaban ahí, como están, antes de la creación. Pareciera que antes del Jardín fuera la piedra, y que esta piedra es tan tremendamente dócil que de ella puede fluir cualquier tipo de creación. Piedra para catedrales pero igualmente para castillos. Piedra para ermitas pero también para puentes, para acueductos, para universidades, para conventos, para sarcófagos, para palacios ducales, para murallas, para cruces protegiendo calzadas también de piedra. De la misma piedra. Piedra en el suelo y piedra desde el suelo hacia el cielo.

¿Qué piedra de cualquiera de estas tres ciudades no es una piedra que se ha venido tallando a sí misma desde el momento mismo en el que la piedra se hizo el espíritu de esta tierra?. ¿Qué piedra de Salamanca no es, además, oro y sol?. ¿Qué piedra de Ávila no es tan austera, y a la vez tan andariega, como el temple de Teresa de Ávila que es, a la vez, Teresa de Jesús?. ¿Qué piedra del Acueducto segoviano, más parda, no es igualmente resistente como el agua que conduce?. ¿Qué piedra de los puentes sobre el Tormes, sobre el Duero, no es tan decidida como los cascos de los caballos de los imperios que los cruzaban?.

Tres de mis ciudades castellanas, Salamanca, Ávila y Segovia, por el orden que se prefiera, porque tanto monta, son, más que de piedra, del temple ascéticamente místico de la piedra. Por eso son eternas y patrimonio de todos. De la humanidad.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL RACIMO

No es para que la boca se haga agua sino para que por el gaznate circule el vino. Unos racimos como éstos no son unas uvas cualesquiera. Si se ve bien se trata de uvas asentadas sobre piedra, sobre roquedal, sobre tierra enjuta, sobre siglos. Y un racimo que se madura sobre el tiempo de los siglos no puede dar un jugo cualquiera.

Aunque la uva es patrimonio de muchos viñedos, de muchas geografías y de muchos vientos, ésta no, ésta es con denominación de un origen ancestral que se asienta en las riberas del Duero, en eso que los de por allí denominamos Las Arribes.

Vino en mi sabor lo hubo siempre, antes del uso de razón, cuando mi razón todavía en germen era protegida por la razón de mi abuelo. Y mi abuelo me enseñó no solamente a empinar la jarra, no solamente a beber desde el cuenco sino y sobre todo a sentir la sensación del hilo delgadito de vino que sale por el pitorro de la bota y comienza a escaldarte el paladar.

Cada viñedo tiene su aroma, eso es de ley, pero este aroma de los viñedos de las Arribes, este aroma alimentados en las riberas del Duero es sin igual. La uva va creciendo desde la eternidad para madurar en el tiempo presente y preciso. La uva va adquiriendo todos los encantos olorosos de las estaciones, que son cuatro y bien diferenciadas, y que cada una va inyectando a la vid el espíritu que necesita. Y así van surgiendo los racimos al mismo son y al mismo trote que surgen los potrillos, que surgen los corderos, que surgen los habitantes de estos contornos hasta que se defienden con sus personales fuerzas para soportar la vida y endulzarla.

Los vinos de esta comarca saben a tiempo. El labrador ha ido acariciándolos antes de nacer y una vez nacidos va mimándolos como solamente se puede mimar a lo que va hacia lo espiritual, o hacia lo espirituoso, que al fin y al cabo es lo mismo.

Este es un racimo castellano para paladares de todas partes. Ha nacido donde lo ven y donde lo ven ha prosperado. Antes de ser vino un caminante cualquiera, peregrino hacia Santiago incluso, lo ha degustado como uva. Y le ha ido tan bien al paladar que no ha podido por menos de dar las gracias a esta tierra. Las vides de estos contornos han alimentado a los místicos castellanos y a los labradores que miran por las mañanas al alba y por las tardes al atardecer para saber cómo amanecerá mañana. Y mañana amanece con un racimo en el gusto todavía con mayor poder.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2005

EL DUERO DE GERARDO DIEGO

El Duero nace en los Picos de Urbión, Soria, y desde que nace ya se le nota vocación de grandeza. Nace para despeñarse desde lo alto, luego para remansarse en la meseta, después para desbocarse por las Arribes. El río Duero nace en lo alto, entre rocas, y aunque luego discurre entre llanuras altas, las rocas, los escarpados, las profundidades van a ser su sino en el último tramo español.

Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca son todas una por capricho del Duero. El Duero ha elegido un itinerario castellano hacia el Atlántico que es la ruta de todas las batallas y de todas las leyendas, de todos los castillos y de todas las encrucijadas moruno cristianas, de todos los pinares y de todos los encinares, de todas las mansedumbres y de todas las precipitaciones. El Duero es río con identidad propia que ha bautizado con su identidad la identidad de por donde pasa.

Gerardo Diego fue marcando, en verso, porque el Duero es verso castellano, recio y fecundo, ascético y sentimental, el transcurrir soriano del Duero “entre santos de piedra y álamos de magia”. El poeta descubrió en el río “palabras de amor, palabras”, y quería cantar siempre “el mismo verso, pero con distinga agua”.

A su paso junto al monasterio de San Juan de Duero, el río no tiene más remedio que detenerse para meditar. Fue la Orden de San Juan de Jerusalén quien edificó este recinto para meditar sus andanzas. ¿Qué pensará el Duero de esos arcos medievales, entrelazadas, con algún significado arquitectónico oculto, con algún secreto de la fe de la época con aspiraciones para que dicha fe no fuera más que una, la única?.

Desde sus casi mil metros de descenso desde el Urbión hasta el Atlántico, el Duero ha descubierto tantas cuantas oraciones en piedra hay, tantos cuantos amores clandestinos han lavado su pureza desnuda en sus aguas, tantos cuantos puentes han dado paso a tantas cuantas cabalgaduras han tenido a bien, unas de arrieros, otras de caballeros andantes, algunas morunas, romanas también, cristianas por supuesto.

Así que el Duero es agua de todas las creencias, de todas las batallas, de todas las postraciones y también de todas las herejías. Los ríos españoles, todos ellos, tienen eso: un olor de santidad de todas las creencias, un aroma libertario de todas las contiendas, un enamoramiento de todos los amores, un sigilo de todos los secretos, un regodeo de todas las juventudes, una mansedumbre cuando entre álamos discurren y una bravura cuando entre peñascos. El Duero, río con aroma de pino por donde el pino castellano es rey, con perfume a mies y color granate y dorado por donde la meseta castellana es lo que es, y con reciedumbre de encina y bellota, almendro y vid, aceitunero y membrillo cuando la bellota y la encina, el almendro y la vid, el aceitunero y el membrillo marcan el camino hacia Portugal.

Río de mil olores, de mil sabores, de mil colores, todos castellanos, desde Soria a Salamanca.

más... (relacionado)

© Adolfo Carreto, Caracas, noviembre de 2004

Es el Tormes un espejo donde se mira la cara Salamanca. Y se ve cristalina, pura, reposada, mística, ascética. En el espejo del río se ve así, quieta, como si por el entresijo de sus calles estrechamente recoletas no se escuchara ni el zumbido del viento, ni los cantos de la tuna, ni la algarabía de los estudiantes, ni siquiera el rezo silenciosamente claro de las monjas del convento de las Dueñas, del convento de las Agustinas, del convento de las Úrsulas, rezo plateresco a veces, o barroco elegantísimo si es ante el altar central, o inclusive, renacentista, si es en el patrio, cuando las procesiones transitan por él, o destorcidamente churrigueresco en el convento de las Claras.

Puede que el gregoriano que los dominicos entonan en el coro del convento de San Esteban llegue hasta el río, no lejos de allí, deslizándose armoniosamente por cualquiera de sus hendijas. De seguro que llega, y de seguro que la cadencia no se estrella contra el agua sino que sobre ella reposa, en ella se mece, en ella se purifica.

Es el Tormes, en su estadía en Salamanca, el alma líquida de la ciudad que no tiene apuro para regar otras riberas, aunque se afane después, y las riegue. Es este río un deslizarse bajo las arcadas romanas de un puente que ha soportado todas las pisadas de todas las culturas que a Salamanca han llegado y en ella se quedaron para siempre, y que son todas. Porque Salamanca no es ciudad de paso sino de permanencia, aunque de ella hayan emigrado filosofías, teologías, derecho, para iluminar con la lamparita de la justicia los desmanes que en otras partes se prodigaban. A ella llegó fray Luis y todavía permanece atento a quien en la Universidad entra y sale. Allí Unamuno, el eterno creyente de lo posible, para proclamar siempre como decíamos ayer. Allí Soto, y Vitoria, para hacer del Nuevo Mundo un mundo con almas. Allí los de siempre. Los del siempre antes, los del siempre ahora, los del siempre siempre.

El Tormes le ha visto el rostro a todos ellos, y ellos se han visto en el Tormes sin trampa ni cartón, tal cual, porque el río solamente refleja lo que la verdad es.

No es que el Tormes duerma, no. Noche y día permanece en vigilia para que la ciudad perviva, para que la ciudad continúe siendo lo que fue, lo que es, lo que será. Porque Salamanca continuará siendo Salamanca eternamente gracias al agua que la riega. Y continuarán sonando las campanas de San Benito, y las del convento de las Dueñas, y las de San Esteban, y la de las Agustinas, sobre todo las de las Agustinas para proclamar a todos los vientos que allí en la capilla Mayor sigue ascendiendo al cielo una Purísima Concepción bajo la rúbrica de Jusepe de Ribera, español, valenciano, F. 1635.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Este es un toro, el toro enamorado de la luna castellana, que no se cansa de mirarla porque el amor es eterno y sin cansancio. Este es un toro más allá del tiempo, más allá de las miradas, más allá de las sorpresas. Este es un toro siempre en pie, siempre mostrándose tal cual, siempre desafiando a lo caduco. Este es un toro que ha recorrido toda la geografía española para quedarse, extasiado en toda la española geografía. Este es un toro que no tiene edad, ni la quiere, que exhibe su identidad genuina por doquier va, que se planta siempre igual en el altozano, al lado del trigal, sorteando las peñas, adornándose con unos encinares, mirando al sol, extasiándose en la luna, que es su enamorada. Este es el toro de Picasso para embestir contra la insensatez, para quedar plasmado en

un lienzo, para recordarnos lo que la guerra es, y para que no vuelva a ser. Este es un toro de Goya que, desde los tiempos de Goya, continúa siendo estampa de goyescas. Este es el toro de España.No hay quien se adentre por nuestra geografía sin toparse con él. Está a nuestro acecho, no para cornearnos sino para recordarnos el temple, para asegurarnos la reciedumbre, para mirar siempre con la altivez necesaria, aunque no escandalosa, que todo castellano lleva dentro. No hay más que verlo: ahí, donde está, que es en todas partes, nos deja ver su figura para que no nos olvidemos de nuestra personal figura. Ahí, donde lo ven, siempre con su sacrosanta negrura de terciopelo vistiéndolo, es nuestro traje castellano de seriedad inmaculada.

Vayamos por donde vayamos siempre nos indica el camino. Camino de norte a sur, de este a oeste, es igual; es camino, y es suficiente. Digan lo que digan, el toro, este toro, está siempre donde debe estar, ahí, aquí, dentro y fuera, silueta, alma, sin otros adornos que los de la abstracción más absoluta. Y es que en esos altozanos desde donde se empina, y es que desde esas peñas desde donde se asoma, y es que desde esa mies dorada que lo enaltece, el toro nos dice lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos.

Este toro tal como está es todos los toros, el resumen de todos, la concentración de todos. Que es lo mismo que decir que es la estampa de todos nosotros cuando queremos permanecer, cuando nada nos perturba, cuando enfrentamos lo que venga, cuando decidimos ser eternos. Este toro es nuestra alma que anda a lomos de una tierra empapada por toda la historia. Este es el toro de España y de los españoles. Este toro somos todos.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

EL TORREÓN

A este torreón subí yo cuando uno tiene edad de querer ver más allá de lo que uno puede ver. Y es que a esas edades, dieciséis años exactos, uno tiene en la cabeza muchas imaginaciones, y todo lo que la fantasía proporciona, puede ser. Pues a este torreón ascendí, y justamente a esa edad para ver qué veía desde él Domingo de Guzmán, que cuando tenía mi edad no era santo y luego lo fue. Y desde ese torreón se veía, lo digo de una vez, el siempre más allá.

Caleruega es un pueblecito burgalés que si no hubiese sido por este torreón y quien en aquella época quien por él anduvo, posiblemente no hubiera traspasado las fronteras. Pero Caleruega se hizo mundo desde este torreón y a Caleruega retorna ahora el mundo también a causa del torreón y gracias a quien por él anduvo. No yo, sino Domingo.

Domingo de Guzmán nació en Caleruega, un feudo castellano de los Guzmanes que tenían que protegerse como cualquier rincón de Castilla. Así es que Domingo no nació para ser santo, por mucho que se empeñen las leyendas del sueño de su madre, sino para caballero con lanza en ristre y para protegerse de lo que viniera. Y lo que vino posiblemente la fantasía de Domingo, desbordada como toda fantasía a esas edades, previera: un mundo ancho y lejano, otras tierras con otros horizontes, otras gentes con otros talantes, otras creencias y otros sonidos de campanas, otras estrellas inclusive en cielos no tan diáfanos como este que arropa a Caleruega.

Desde ese torreón se ve, yo lo vi, Domingo mejor que yo, un camino: un camino que iba al encuentro de todos los caminos. Un camino que podía descansar en el cercano Silos y remontar luego hacia Santiago de Compostela, o un camino en pos de los caminos plagados de ejércitos de moros y cristianos. Todo en esa época se topaba en la frontera entre lo moruno y lo cristiano.

Santo Domingo de Guzmán es de Caleruega, burgalés porque sí, y eso imposible de negarlo. Y es porque El Cid también surcó estos senderos, y es porque los benedictinos también rezaron en gregoriano, y es porque los labradores se aclimataron a la mies y a la uva, y es porque los juglares hacían de las suyas en las plazas, trayendo y llevando coplas, llevando y trayendo amores, versificando batallas ganadas, llorando batallas perdidas, enamorando zagalas y espiando romances escondidos en los trigales.

Desde este torreón contemplé vencejos y golondrinas amparándose en los tejados, y la imaginación se refugió en escondites, una vez traspasadas las calles, y me condujo a la fuente para saborear la frescura, y un viejo me tendió una bota para que el gaznate se templara. Y eso mismo tuvo que ver y saborear Domingo mucho antes que yo, aunque sin mayor cambio. Tuvo que verlo porque tuvo mi edad y a esas edades todos contemplamos lo mismo.

Así que este torreón es un poco mío y en él todavía me refugio no porque espere una invasión sino para sortear las innecesarias invasiones. Así que este torreón es mucho más que el refugio petrificado de la familia de los Guzmanes, santo Domingo incluido, sino el refugio de todos los que, antes o después, se empeñan en emprender camino.

EN LO ALTO DE SEGOVIA

Así, tal como se ve, es. Así, como un barco enfilando hacia el infinito. Y, sin embargo, no es para irse sino para permanecer, no es para ir en busca sino para resistir lo que venga. El Alcázar de Segovia es el Alcázar. Si no se ve, no se cree. Si no se está ante él, difícil imaginarlo. Si no se caminan sus almenas, si no se empina uno por la escalera de caracol para ver más allá todavía de donde se puede ver, no se comprende.

¿Qué frío, viento o calor castellano no se ha estrellado contra este alcázar?. ¿Qué grito de guerra no se detuvo ante su majestuosidad? ¿Quién, dentro, no se sabía a salvo?.

Alcázar: siempre me sonó sonora esta palabra que se hizo castellana gracias a la garganta de los musulmanes, empeñados en asentarse en Castilla y gobernarla desde sus castillos. Castilla continúa siendo musulmana, le pese a quien le pese, desacredite quien desacredite, y ahí está, imponente, desafiante, perenne, este alcázar, y el resto de las palabras hermanas suyas, para testimoniarlo.

Alcázar de Segovia en el picacho de Segovia. Desde su altura todo es barranco, todo precipicio, todo en caída hasta que la llanura lo sostenga. Si el acueducto es romano, este alcázar es de todos los tiempos, también de este tiempo, o sobre todo de este tiempo cuando tanta leyenda de no buen ver se predica sobre lo musulmán. Y es que este alcázar, ahí, donde está, dice que está ahí para proteger a la cristiandad que, como él, compite en altura, y que se concentra en la catedral. Una hermandad que en Segovia no ha podido quebrantarse, ni con el tiempo ni con las locuras.

Si el alcázar segoviano es para proteger a Segovia y, por ende, a castilla, él, a su vez, es protegido, de ello se encargan dos ríos de poco nombre pero de mucha gallardía: el Eresma y el Clamores.

Los ríos castellanos, ya lo hemos visto, son alcázares de agua para la protección; se convierte en murallas líquidas e inexpugnables con necesidad de puentes romanos para poder acceder a destino.

Dicen que arranca desde antes del siglo XI y que puede que sus cimientos comenzaran a fortalecerlos los romanos; puede ser. Lo cierto es que el alcázar se convirtió en algo más que en fortaleza: se convirtió en vivienda. Alfonso X el Sabio, sabio como era, lo dejó para residencia personal. También el rey Juan II lo hizo suyo y dejó que el estruendo de las contiendas se acallara para dar paso a la molicie cortesana y a las suntuosas fiestas, con derroche de todo, y cantadas en coplas por Jorge Manrique. De este castillo salió ufana Isabel la Católica para ser proclamada reina en la Plaza Mayor.

Pero también sirvió para prisión hasta que en 1762 Carlos III lo libró de toda responsabilidad de muertes injustas.

No se puede decir que Segovia sea el Alcázar, porque también lo es el Acueducto, y la catedral, y las callejas que se empinan hasta alcanzar el alto del teso desde donde catedral y alcázar continúan vigilando.

Hay que subir a lo alto para comprender cómo es Castilla y su llanura, cómo son los vientos que cruzan, las heladas que acarambanan, los soles que atosigan, pero también el verdor que se esfuerza cuando la primavera y cuando el Eresma y el Clamores riegan. Si el Alcázar tuviera que echarse a la mar lo haría navegando en esta agua dorada de la meseta castellana.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

FROMISTA, EL ROMANICO

Es del mismo dorado de la tierra porque la tierra de campos es dorado de trigal, es dorado de regadío en verano, es dorado de sol castellano para madurar la mies, es dorado de camino caldeado, es dorado contrastando con cielo azul, es dorado por todos los costados, se mire desde donde se mire, es dorado.

La iglesia de San Martín, en la palentina Frómista, es el románico más dorado del camino que se encamina hacia Santiago. Dicen que allí se dio un milagro y yo no percibo mejor milagro que este dorado castellano de la iglesia de San martín. Desde el siglo XI es dorado. Por dentro y por fuera lo es. Sus arcos de medio punto no son otra cosa que un oro románico de los mal altos quilates.

Este dorado comenzó mucho antes, cuando los benedictinos tenían allí su morada, en el monasterio ya inexistente. El milagro consiste que del monasterio pervivió esta iglesia porque un templo así no podía desaparecer. En él se han postrado los peregrinos desde siglos para continuar caminando hacia Carrión, o por la otra vía hacia Aguilar de Campóo, y tomar de nuevo rumbo en Guardo para seguir hacia Compostela. En cada uno de estos reposos los peregrinos tenían la dicha de postrarse ante el dorado de esta tierra de campos, de esta tierra de pan dorado, de trigo en espiga florecida, moteado como se motean siempre los trigales, con esa pizca de amapola que no es sangre sino pasión ardiente. Como es siempre esta tierra de pan para alimentar, de camino para proseguir, de recodo para descansar, de polvo adherido pero igualmente de manantial para enjuagarse.

Esta románica iglesia de San Martín es otra cosa: es la pureza del románico castellano que florece donde más consistencia caminera hay, en la vera de este camino hacia Compostela que se llama Frómista.

Cristianos, árabes y judíos convivieron por aquí como hay que convivir cuando la razón de la vida es convivir. Por aquí llegaron ilusiones de todas partes, y en esta Iglesia de San Martín dejaron sus plegarias para dar gracias y luego continuar en pos de la Gracia. Por estas sendas castellanas se cantó, se rezó, se meditó. La iglesia es testigo. También San Martín, el santo que la presidió y todavía la preside.

No es Frómista cualquier cosa. Ya lo dice el nombre: frumentum, Frómista, trigo. Y del trigo, pan. Y del pan, sustento, Y con el sustento, energía para continuar. Así que San Martín es el sustento del cuerpo y del alma del peregrino para llegar al destino.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

GREGORIO FERNÁNDEZ

Gregorio Fernández emprendió un día su caminar, desde Galicia hacia abajo, para hacerse castellano de Valladolid, y para patetizar en barroco y madera los momentos más agónicos del camino del Calvario. Gregorio Fernández buscó por estas geografías rostros semejantes a los rostros del dolor, de hombres y mujeres, y los encontró. También consiguió rostros de esbirros, rostros de mandados, rostros de latigaceros, rostros de soldados tocando el trompetín y azuzando a los caminadores cansados en ese camino del Calvario.

El Calvario se hizo castellano desde que Gregorio Hernández también. >Dejó atrás, en su Galicia natal, cruceiros por los caminos, cruceiros en plazas, cruceiros ante ermitas, cruceiros señaladores, alertadores, constatadores, cruceiros con cristos y vírgenes de piedra adosados a la cruz de piedra. Lo suyo no era la piedra sino la madera. Lo suyo no era una cruz clavada sino una cruz caminante. Lo suyo era el dolor austero y a la luz del día, a la luz del calor de Castilla, a la luz del sufrimiento anónimo de Castilla.

Ese rostro del Cristo atado a la columna es sobre todo el rostro de la pregunta, el rostro de la incomprensión, el rostro del dolor aceptado, increíblemente aceptado. Esa mirada del Cristo atado a la columna se dirige a un infinito que está en todas partes, a un interrogante que no se entiende, a un sufrimiento que puede que a la postre redima pero que en ese momento asusta.

¿A quién intenta convencer esa expresión de sometimiento a lo ineludible?. A los torturadores desde luego no. A los torturadores es inútil mirarlos. Hay que alargar la mirada más allá, hacia quienes tampoco la comprenden, a quienes, Semana Santa tras Semana Santa la adoran desde las calles empedradas de Valladolid, de Castilla entera.

Ese Jesús muerto, estiradamente muerto, en el regazo de su madre sería la muerte definitiva si no fuera por el regazo de la madre que nunca acepta la muerte de su vientre, que jamás da el tiempo por perdido. La madre, que es la única que puede entender el milagro de la resurrección porque es la última en aceptar la muerte del hijo.

Gregorio Fernández nos ha dejado todo un camino del calvario a la altura de nuestras manos y con andadura castellana que no se agota en Valladolid, que anda por todos los pueblos y ciudades con la cruz a cuestas y con los latigazos a la espalda, atado a la columna y mostrándose como el único Ecce Homo que se puede exhibir.

Las calles y plazas castellanas tienen muchas Semanas Santas y en todas ellas Gregorio Fernández anda a la par, aunque no todos los pasos sean suyos.

© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

LA CABAÑA

Tal como la ven ahí, es una cabaña de ganado. También los llaman castros, aunque tal nombre es de procedencia romana, de asentamiento humano, y no creo que esto sea así por aquí. Es una cabaña para conjurar el tiempo: lo mismo sirve para refugiarse del calor del verano que de las heladas del invierno, lo mismo para el otoño ventoso que para la primavera de madrugada o de atardecer. Ahí me escondía yo a mis años no para desaparecer sino para descansar. Eso son estas cabañas castellanas, un descanso.

Dentro de estas cabañas se esconden historias de todo: desde historias de desapariciones hasta historias de apariciones, desde refugios para enamorados hasta para lágrimas de amores no correspondidos, desde refugios para soledades repentinas hasta alborozos para contentos inesperados. Estas cabañas guardan secretos confesables e inconfesables.

Usted va por un camino adentro y siempre le aguarda una cabaña, usted se topa con un aguacero y ahí está el refugio de la cabaña, usted vislumbra en lontananza un sospecho y ahí está la cabaña para sortearlo, usted desea dormir sin que lo perturben y ahí está la cabaña para protegerlo, usted quiere esconder algo y ahí está la cabaña para ocultarlo. Nada más práctico que estas cabañas de mi entorno.